Vom Postplatz zur Friedrichstraße (Teil I)

Es existieren heute nur noch sehr wenige Stellen im Dresdner Straßenbahnnetz, an denen sich die lebhafte Konkurrenzsituation der beiden alten Privatbahngesellschaften unmittelbar nachvollziehen lässt. Da die zu spät gekommene „rote“ Deutsche Straßenbahn-Gesellschaft meist auf weniger lukrative Nebenstraßen ausweichen musste, die Hauptrouten waren ja bereits von der wesentlich älteren Konkurrenz in Beschlag genommen worden, sind es in aller Regel deren Strecken, die die Vereinigung der beiden Betriebe unter städtischer Ägide, die Wirtschaftskrisen der zwanziger Jahre und die Not der Nachkriegszeit nicht überlebten. Allein in der Friedrichstadt koexistieren in friedlicher Eintracht nach wie vor die alten Pferdebahnstrecken der „Gelben“ auf der Schäferstraße und die der „Roten“ in der Friedrichstraße, parallel und nur durch wenige hundert Meter voneinander getrennt.

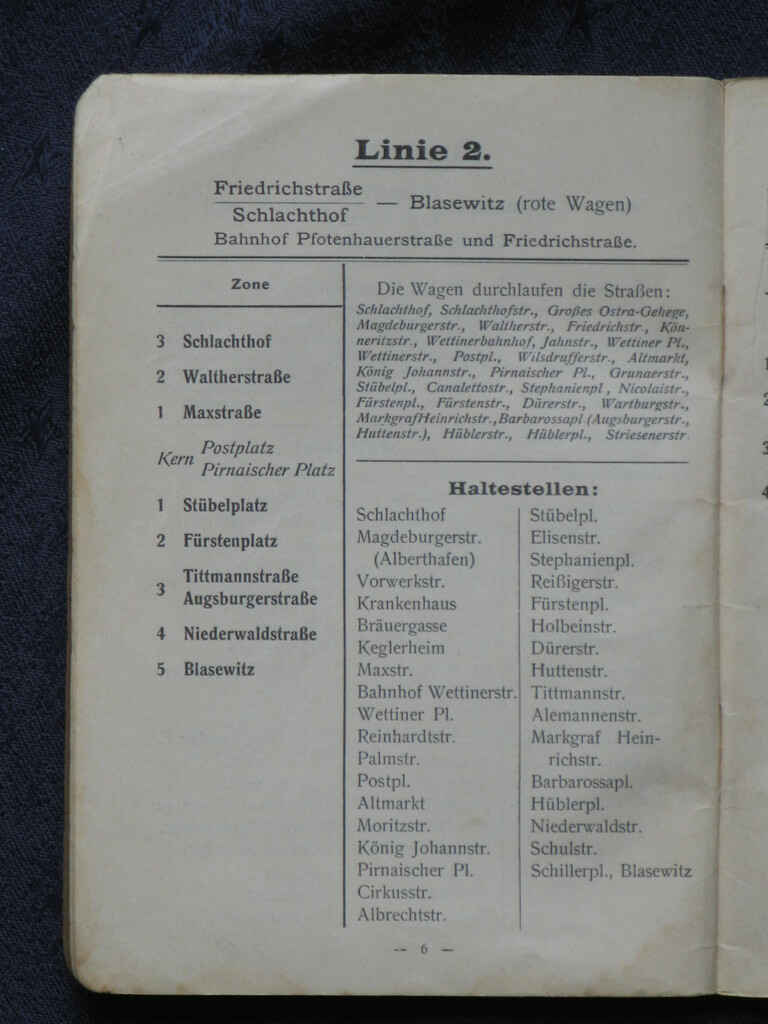

Straßenbahnstreckein in der nördlichen Friedrich- und Wilsdruffer Vorstadt 1908, ein Jahr vor der ersten großen Linienreform. Die Linienfülle, ein Erbe der Privatbahnkonkurrenz, ist bemerkenswert. Die am Postplatz endeten Linien wurden ein Jahr später zu durchführenden Strecken zusammengelegt, und die „2“ fuhr ab da für einige Jahre über den Wettiner Platz statt durch die Ostra-Allee. Gut zu erkennen ist die Herkunft der Strecken anhand der Liniennummern: Noch sind ungerade Nummern (ex „gelb“) und gerade Nummern (ex „rot“) strikt getrennt.

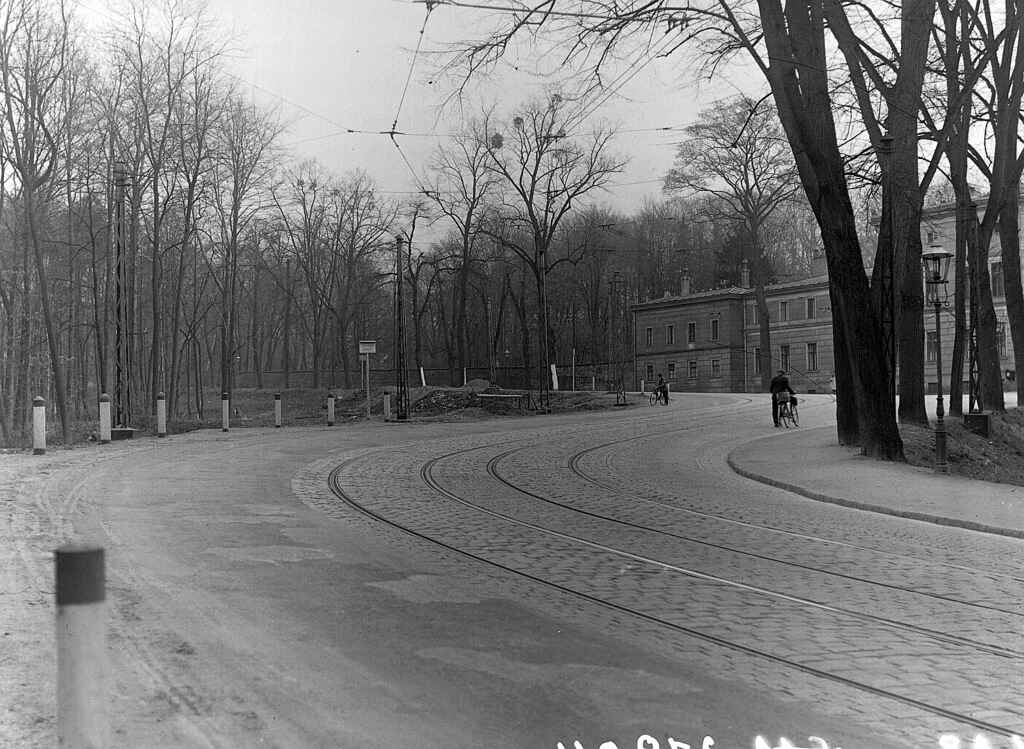

Wir begeben uns heute auf die Spuren der ersten Straßenbahnlinie der „Roten“. Am 21. September 1890 eröffnete die Deutsche Straßenbahn-Gesellschaft in Dresden ihre Linie Friedrichstraße – Striesen. Die inzwischen elektrifizierte und nach Blasewitz verlängerte Linie erhielt ab 1906 die Nummer „2“ und verkehrte so nach weiteren Verlängerungen zum Schlachthof und nach Loschwitz bis zum Jahre 1969. Nur die Durchfahrung der Altstadt sollte sich hierbei mehrfach ändern, 1948 wich die Linie auf den westlichen Stadtring aus, um die „26“ zu ersetzen. Seit 1948 also wird die Relation vom Postplatz direkt durch die Ostra-Allee, Max- und Friedrichstraße nicht mehr planmäßig befahren, auch wenn dies technisch nach wie vor möglich wäre und bei diversen Umleitungen auch schon mehrfach praktiziert wurde. Auf diesen zentrumsnahen Abschnitt werden wir uns beschränken und gehen einmal mehr auf stadt-und nahverkehrsgeschichtliche Spurensuche.

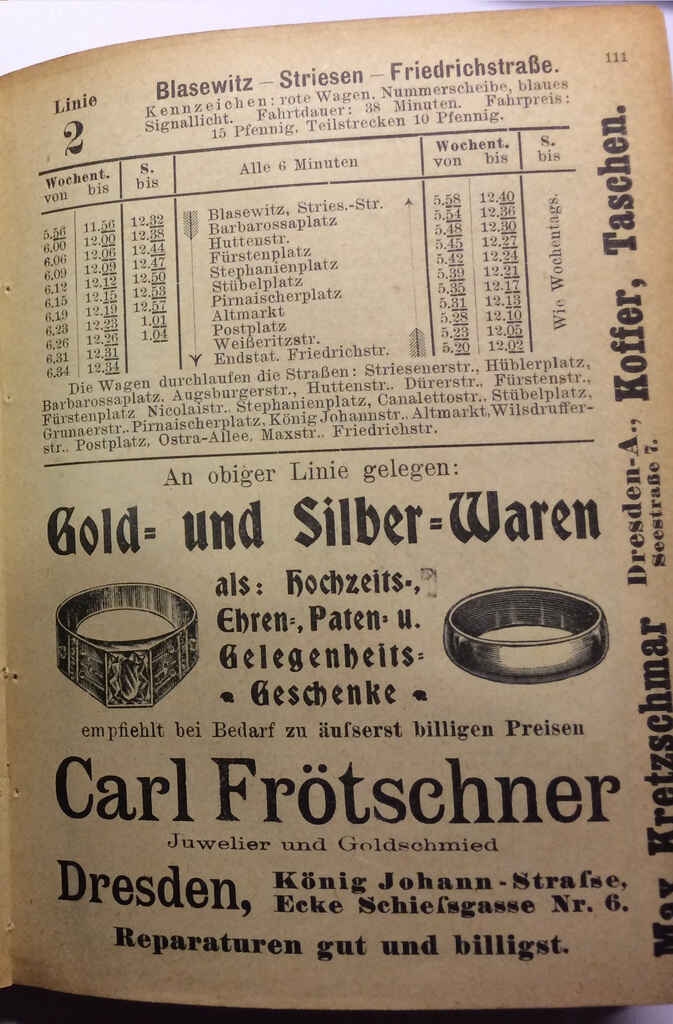

Beschilderung der Linie Friedrichstraße – Striesen, später Linie 2, der Deutschen Straßenbahn-Gesellschaft in Dresden.

Wir beginnen am Postplatz, zu dessen herausragender Rolle im Dresdner Stadtverkehr nun wahrlich nichts mehr gesagt werden muss. Die Aufnahme aus dem Fundus der Deutschen Fotothek zeigt die Szenerie vor der Jahrhundertwende, als sich der Platz noch fest in der Hand der hippomobilen Fortbewegungsart befand und die neumodischen elektrischen Luftkabel noch nicht das Stadtbild verunzierten.

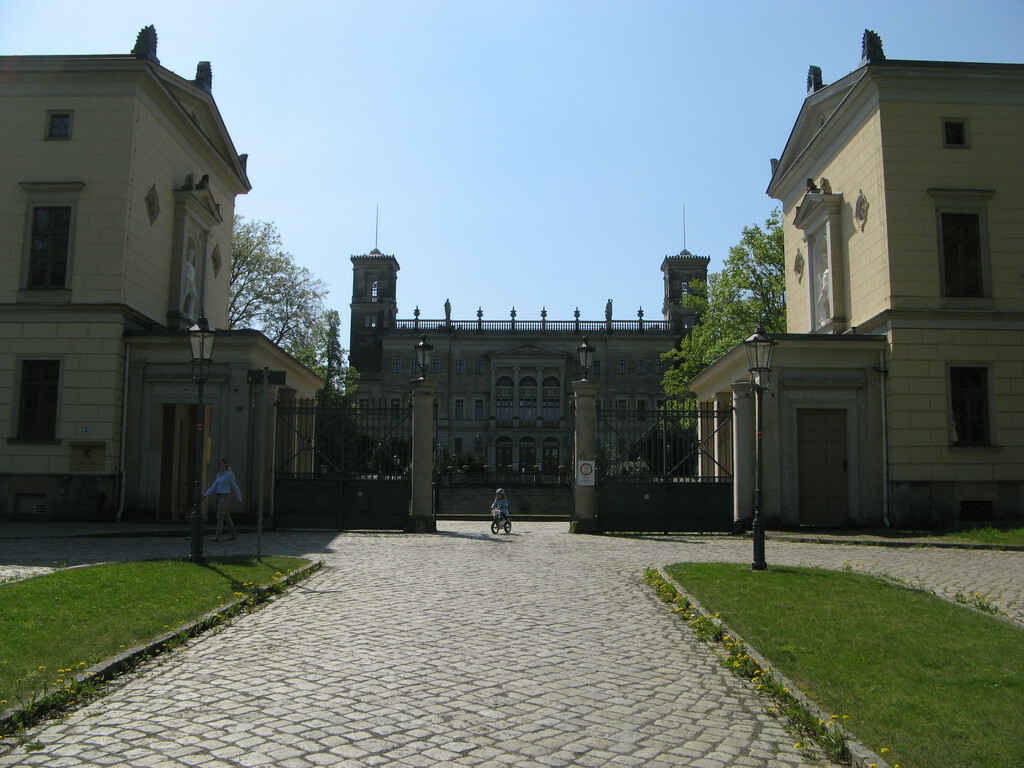

Bemerkenswert ist der „Kreisverkehr“ um die Insel nebst Laterne im Vordergrund, wo sich ein Wägelchen unserer Friedrichstraßen-Linie gerade anschickt, aus der Ostra-Allee kommend in die Wilsdruffer Straße einzufahren, um seinen Weg weiter gen Striesen fortzusetzen. In Platzmitte steht noch der Cholerabrunnen, und neben diesem genießt das Personal (inklusive Pferdchen) der „gelben“ Linien Postplatz – Pieschen (später Linie 17) und Postplatz – Waldschlößchen (später Teil der Linie 9) ihre Pause, bevor die schweren Decksitzwagen wieder über die Augustusbrücke zurück auf die Neustädter Seite bugsiert werden müssen.

Rechts angeschnitten das „Stadtwaldschlößchen“ am Eingang zur Sophienstraße, im Hintergrund der mächtige Bau des alten Hôtel Weber mit seinem markanten Eckturm zur Ostra-Allee, links daneben der erst 1968 abgerissene Gasthof „Gambrinus“.

Ein kurzer Ausflug zu den anfänglich eingesetzten Pferdebahnwagen. Mit solcherlei Rollmaterial eröffnete die „Rote“ 1890 ihren eigenen Pferdebahnbetrieb. Das Foto dürfte aus dem Eröffnungsjahr stammen.

Bei starkem Andrang wurden auch von der deutschen Gesellschaft Decksitzwagen eingesetzt. Der Festschmuck lässt auf eine Eröffnungsfahrt deuten, womöglich für die erste Verlängerung in Striesen zum Barbarossaplatz. Für beide Bilder gilt: Aufnahmeort leider unbekannt. Jedoch tragen beide Wagen die Beschilderung unserer Linie…

Zurück zum Postplatz in das Hier und Jetzt. Wir blicken in die Ostra-Allee, wo sich linkerhand bis zum Abriss der Ruine 1968 der Nachfolgebau von Webers Hôtel erhob und das Schauspielhaus verdeckte. Die Strecke durch die Ostra-Allee wird seit 1969 durch die Linie 11 befahren.

Blick rechterhand in die Sophienstraße auf Taschenbergpalais, Hausmannsturm und den Glockenspielpavillon des Zwingers. So erfreulich die Ausstaffierung mit Altkandelabern, so disgraziös die mächtigen modernen Oberleitungsmasten. Warum kann man an derart sensiblen Stellen nicht auch auf historisierende Repliken zurückgreifen?

Die gleiche Situation noch zu Pferdebahnzeiten. Das Taschenbergpalais wirkt mit dem flachen Satteldach eher wie eine Kaserne. Vor der Bogengalerie des Zwingers betätigen sich zwei Wagen der Linie Postplatz – Pieschen der Tramways Company, bzw. Dresdner Straßenbahn-Gesellschaft, oder kurz der „Gelben“. (Deutsche Fotothek)

Ostra-Allee, im Vordergrund die Gleisanlagen der heutigen Straßenbahn, im Hintergrund das Dresden-Motiv schlechthin.

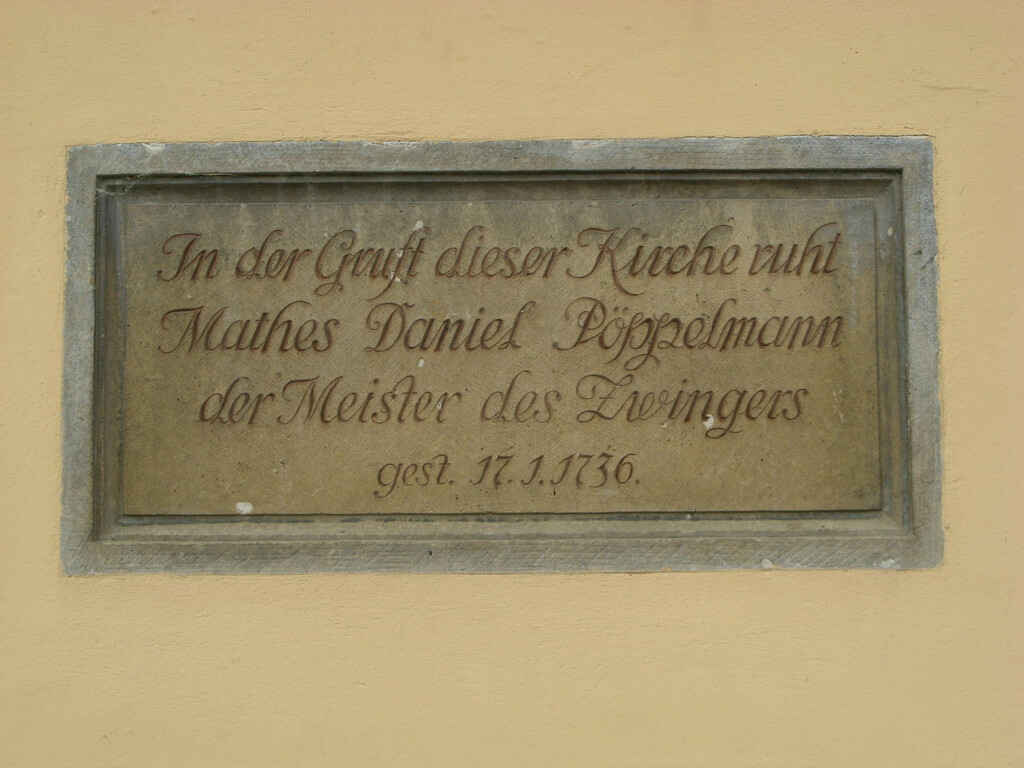

Einige Detailaufnahmen des Zwingers, wenn wir ihn denn schon einmal passieren. Langgalerie mit Kronentor und Zwingergraben.

Zoologischer Pavillon und Porzellansammlung, ehemals Standort des Opernhauses am Zwinger.

Kronentor und Zwingergrabenbrücke.

Mathematisch-Physikalischer Salon mit Anbau aus den 1920er Jahren, darunter die Festungsmauer der Flanke der Bastion Luna.

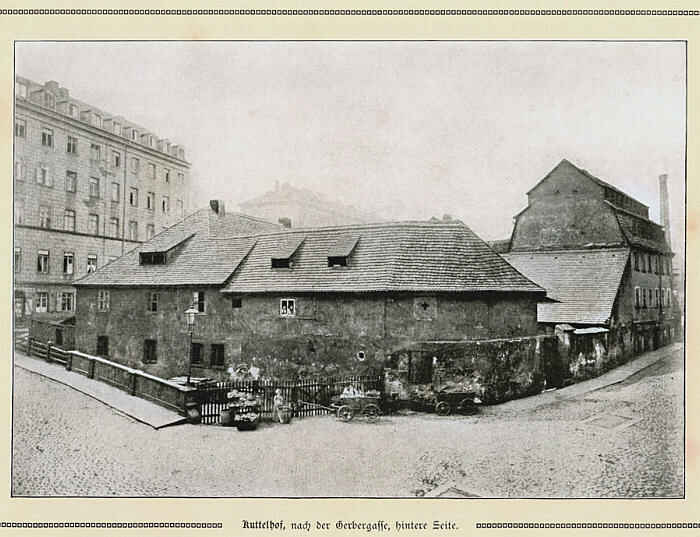

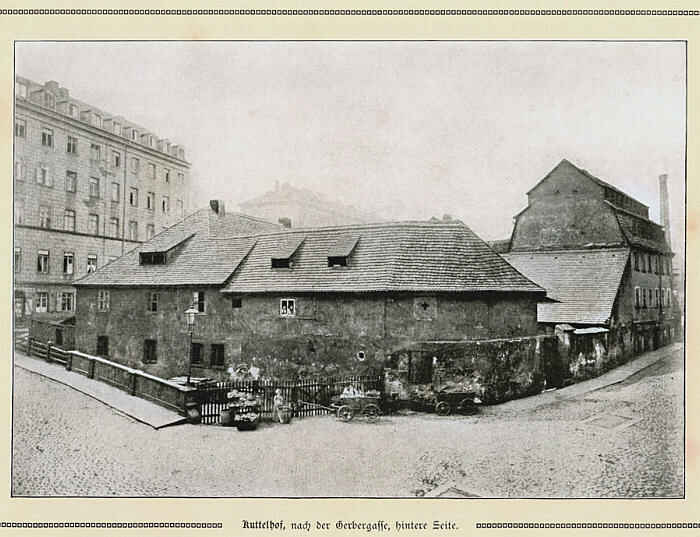

Ostra-Allee, Schauspielhaus von Lossow und Kühne (1911-13). Als 1890 die Pferdebahn eröffnete, befand sich hier noch der wenig fotogene Kuttelhof der Fleischerinnung.

Malergäßchen mit Schauspielhaus links und der nach der Zerstörung vereinfacht wiederaufgebauten Handelsschule (1912 bis 1916).

An besagter Ecke befand sich noch bis kurz nach der Jahrhundertwende der 1902 abgebrochene malerische Malersaal (18. Jahrhundert). Links das erst 1898 errichtete Wiener Café eines gewissen Carl Weise, der sich hartleibig weigerte, sein noch fast neues Anwesen zu veräußern, wodurch der Bau des Schauspielhauses bis 1911 verzögert wurde.

Ostra-Allee mit Gewerbehaus, dahinter das Logenhaus der Freimaurer und der Herzogin Garten. Die heute hier einmündete Herta-Lindner-Straße wurde erst nach dem Krieg neu angelegt.

Heutiges Vergleichsbild mit Nachwende-Neubauten.

Weiterer Verlauf der Ostra-Allee vor der Zerstörung. Links der Herzogin Garten mit der Orangerie, rechts die Stallstraße (Am Zwingerteich) mit der heute fehlenden flankierenden Bebauung. Letzte Ruinenreste verschwanden erst Ende der 1970er Jahre. Man beachte die Dichte an roten Straßenbahnwagen auf der Allee: zu Hochzeiten fuhren hier vier Linien der Deutschen Straßenbahn-Gesellschaft!

Ein ebenerdiges heutiges Vergleichsbild. Zwar sind die Straßenverläufe noch weitgehend original erhalten, doch ohne die Yenidze als Blickfang ließe sich die Situation dennoch kaum nachvollziehen.

Schräg gegenüber An der Herzogin Garten die aus dem 18. Jahrhundert stammende und unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg durch einen Neubau ersetzte Nudelmühle, einst vom Weißeritzmühlgraben aktiviert und zuletzt eine beliebte Gastwirtschaft. Vom viel größeren Nachfolgebau überlebte die noch genutzte Erdgeschosszone die ersten Nachkriegsjahrzehnte, bevor sie dem Bau der Theaterwerkstätten weichen musste.

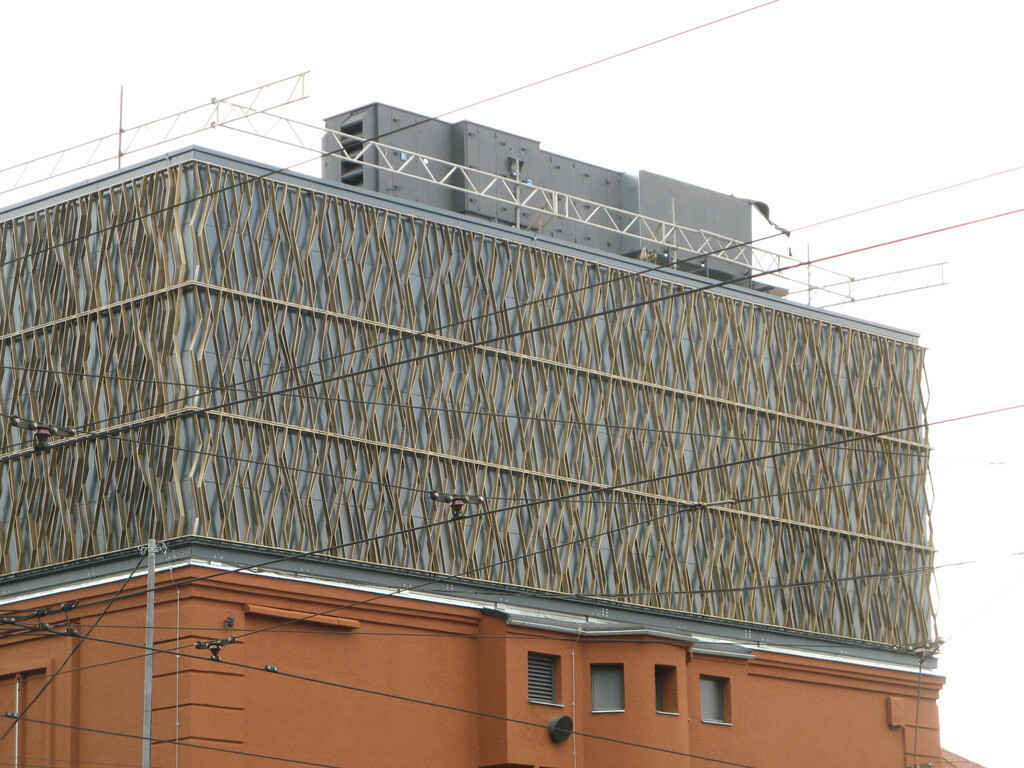

Der Vergleich fällt ernüchternd aus. Zwar gehören die Theaterwerkstätten sicher zur besseren Architektur der späten DDR-Zeit, doch die autistische Gebäudestruktur nimmt der Ostseite der Ostra-Allee sämtliches städtisches Gepräge. Die Straße wurde vom Lebens- zum Verkehrsraum degradiert, ein leider immer noch häufig anzutreffendes und städtebaulich katastrophales Phänomen bei Neubauten.

Gegenüber geht die teilrekonstruierte Orangerie vor dem „Palais“-Wohnneubau der Vollendung entgegen. Trotz vieler Unkenrufe auch in diesem Forum halte ich die Neubauten städtebaulich für einen absoluten Gewinn, deren Wirkung erst dann vollständig abzuschätzen sein wird, wenn der Bewuchs des wiederhergestellten Parks seine üppige Endhöhe erreicht haben wird.

Das noch recht neue Holiday Inn in mittlerweile auch schon historischer Bausubstanz wenige Schritte weiter. Die behutsame Sanierung steht den frühen DDR-Bauten recht gut.

Abzweig der Maxstraße mit dem sehr voluminösen Baukörper des Art’otel, der der Ecke gemeinsam mit dem Haus der Presse echten Großstadtcharakter verleiht.

Die recht niedrige originale Inselbebauung des Dreiecks zwischen Ostra-Allee (rechts), Maxstraße (links) und Könneritzstraße fiel bis auf wenige Häuser an der Könneritzstraße/Ecke Maxstraße den Bomben zum Opfer. Den Rest erledigten Ende der 1980er Jahre die Räumkommandos: die Häuser standen der Straßenverbreiterung im Weg. Der kleine rote Triebwagen der Linie 2 strebt seinem Ziel in der Friedrichstadt entgegen.

Blick in die Maxstraße, Strecke im Zuge der Pferdebahnlinie Friedrichstraße – Striesen von 1890. Die heutige Betriebsstrecke wurde nach dem Krieg nur noch kurzzeitig im planmäßigen Linienverkehr befahren. Die Straße war ursprünglich Teil der Ostra-Allee, die hier zum namensgebenden Vorwerk abbog und an der Weißeritz in die Friedrichstraße überging. Erst mit der geradlinigen Fortführung der Ostra-Allee Richtung Marienbrücke erhielt sie 1877 ihren Namen nach dem am Straßenanfang liegenden Palais des Prinzen Max.

Besagtes Palais, erbaut von Gaetano Chiaveri 1742, abgebrochen 1890. Auch in alten Tagen ging man mit kulturhistorisch wertvoller Bebauung nicht eben glimpflich um, wenn sie dem gemeinen Fortschritt im Wege stand. Foto von Hermann Krone, fotografiert aus der späteren Maxstraße 1856. Deutsche Fotothek.

Vergleichsbild mit Haus der Presse, MOPO-Schuppen rechts und dem Erlweinspeicher im Hintergrund.

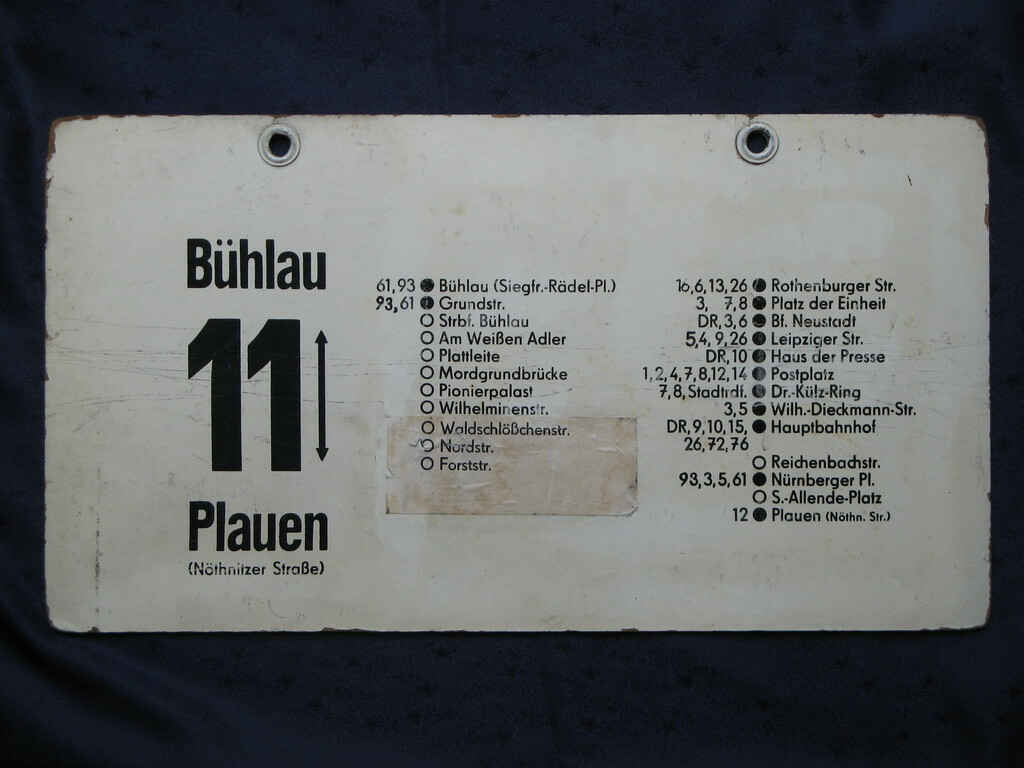

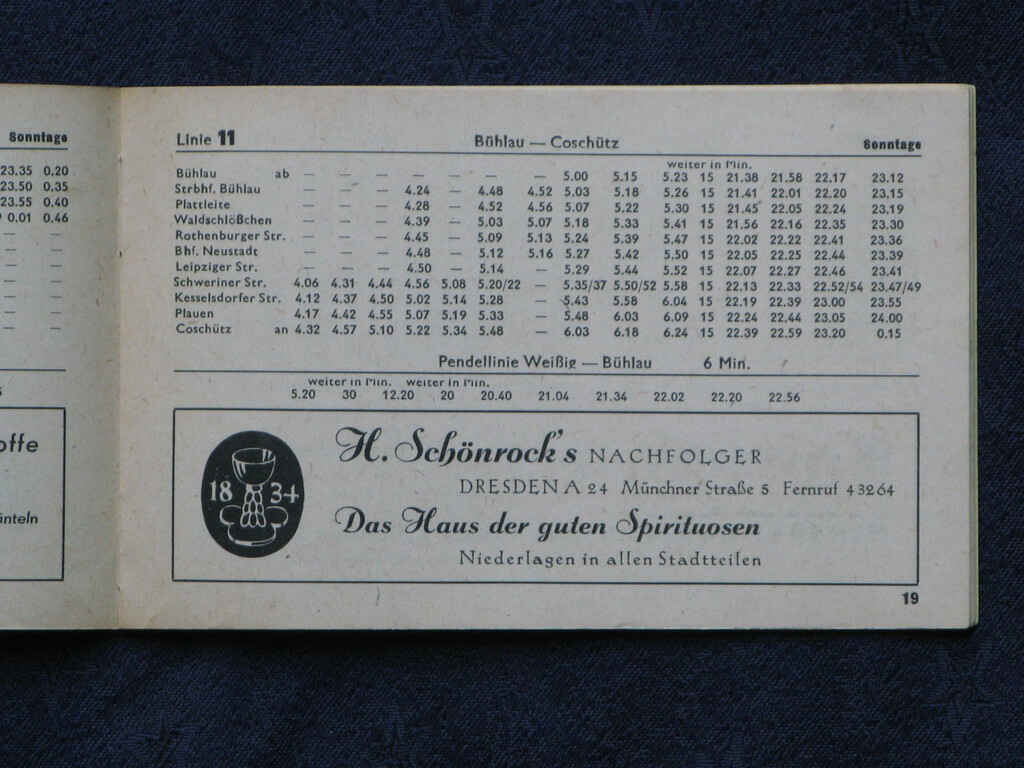

Erst 1992 kehrten mit der Linie 12 die Planzüge in die Maxstraße zurück, hier das Linienschild von 1994/95. Man beachte die gerade neu eingeführte Haltestelle „Am Zwingerteich“. Bis dahin fuhren die Bahnen auf der gesamten Strecke zwischen Postplatz und Maxstraße bzw. Haus der Presse (Linie 11) durch. Abgelöst wurde die „12“ durch die „8“, aber auch nur bis 1999: Dann kehrte auf der Maxstraße bis auf gelegentlichen Umleitungsverkehr oder die Cargo-Tram wieder Stille ein.

Wenden wir uns zurück. Eckhaus Ostra-Allee/Maxstraße, 1912 neu errichtet.

Vorher gab es hier einen nicht unerheblichen Engpass, wie der Vergleich zeigt. Das weit vorstehende kleine Häuschen stand der Straßenverbreiterung im Weg.

Bevor wir unseren Weg gen Friedrichstadt fortsetzen, machen wir einen kurzen Abstecher auf nahverkehrsgeschichtlichen Pfaden. Endabschnitt der Ostra-Allee auf einer historischen Postkarte. Keines der hier zu sehenden Gründerzeithäuser auf dem Kleinen Ostragehege hat die Zerstörung überstanden, ebensowenig wie die rechts einmündende Permoserstraße durch den ehemaligen Standort des Prinz-Max-Palais. Heute erhebt sich hier das Haus der Presse.

Uns aber interessiert besonders die ehemalige Hausnummer 30. Hier hatte ab 1900 die Direktion der Deutschen Straßenbahn-Gesellschaft ihren Sitz. Ein Bild ist mir leider nicht überliefert…

1890 bis 1898 bestand auf dem Gelände der Gartenbaugesellschaft „Flora“ am Westende der Ostra-Allee ein Straßenbahnhof der Deutschen Straßenbahn-Gesellschaft. Mit einem Bild kann ich leider auch nicht dienen, ein solches wäre mir auch bislang noch nicht untergekommen. Dafür aber mit einem hochinteressanten Ausschnitt aus den Katasterplänen der Stadt Dresden aus den 1890ern.

Man beachte vor allem die Gleisanlagen, die in der Maxstraße ursprünglich eingleisig waren. Der Ring (hier die Könneritzstraße) ist noch straßenbahnfrei, die Gleise wurden hier erst mit der Freigabe der Marienbrücke für den Straßenbahnverkehr im Jahre 1901 verlegt und nie von Pferdebahnen befahren. Der Anschluss aus der Ostra-Allee heraus in die Könneritzstraße zur Marienbrücke ist aber bereits vorbereitet, zu erkennen an den Weichen zum Abzweig des Straßenbahnhofes. Die Engstelle in der Könneritzstraße bestand bis zur Beseitigung der letzten alten Häuser zur Wendezeit und wäre heute ein undenkbares Nadelöhr im Verkehrsgewühl.

Noch viel interessanter aber ist natürlich der eingezeichnete Straßenbahnhof auf dem Gelände der Gartenbaugesellschaft „Flora“ (heute Standort des Hauses der Presse): Links schraffiert das ehemalige Brückenzoll-Einnehmerhäuschen der Marienbrücke, straßenständig ein Gebäude der Flora, dazwischen die zweigleisige Bahnhofseinfahrt. Offenbar verfügte der Bahnhof „Flora“ über eine Schiebebühne, was bei den kurzen Wagen auch kein Problem darstellte und Platz und Weichen sparte. Die Wagenhalle dürfte eine einfache Holzkonstruktion gewesen sein, schließlich war sie keine zehn Jahre später wieder verschwunden.

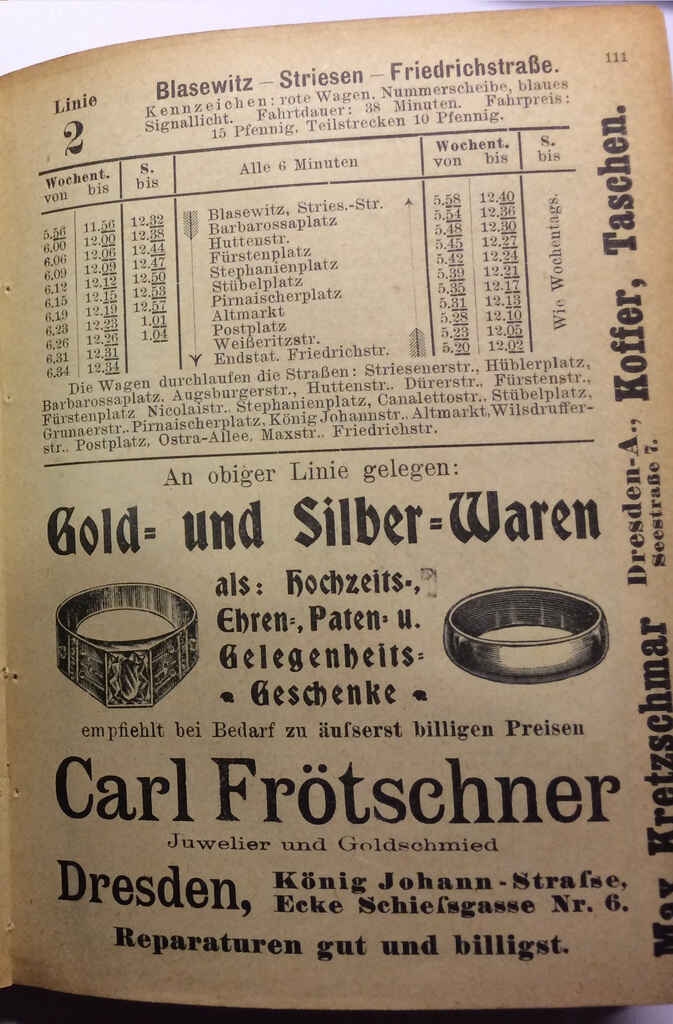

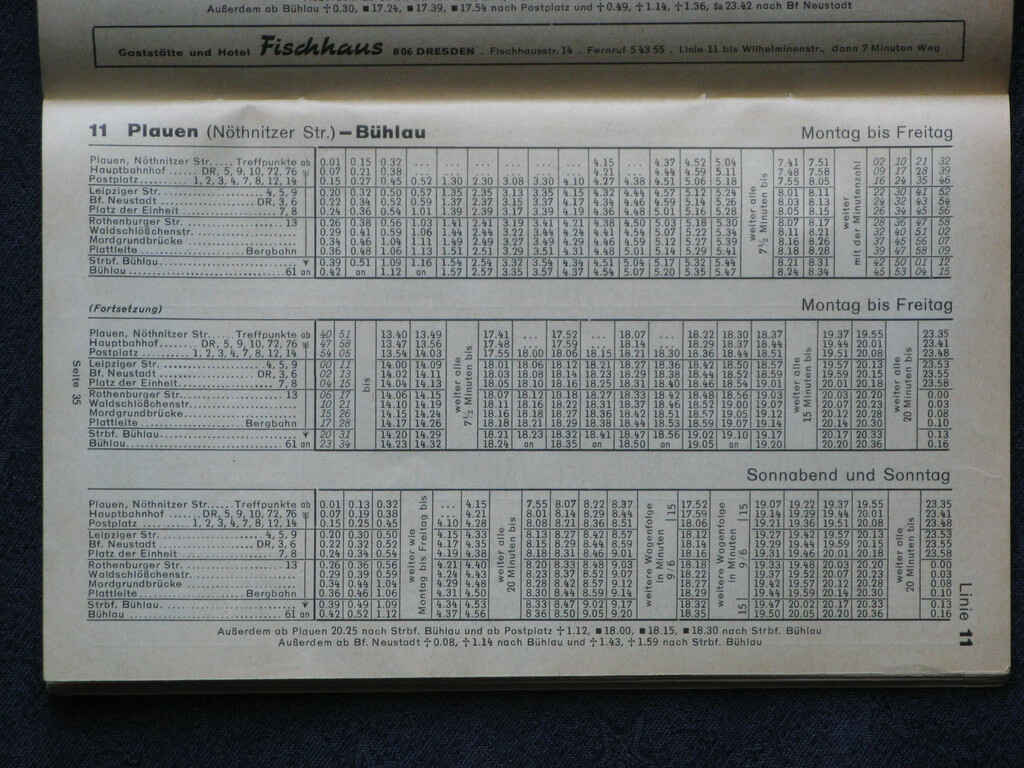

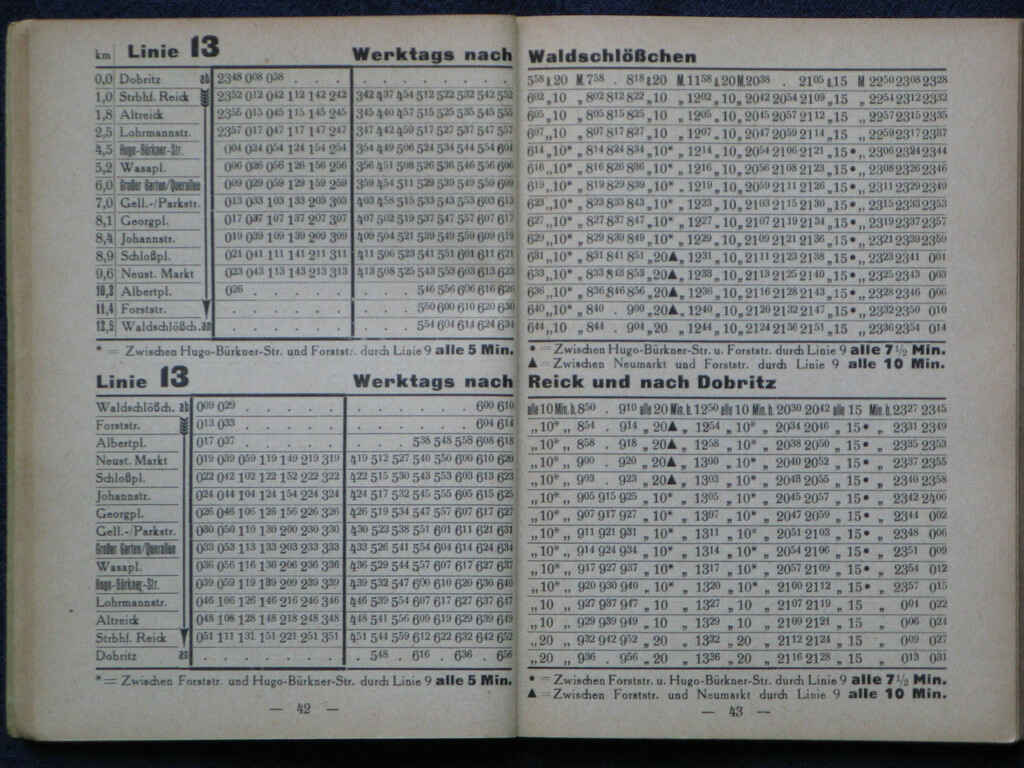

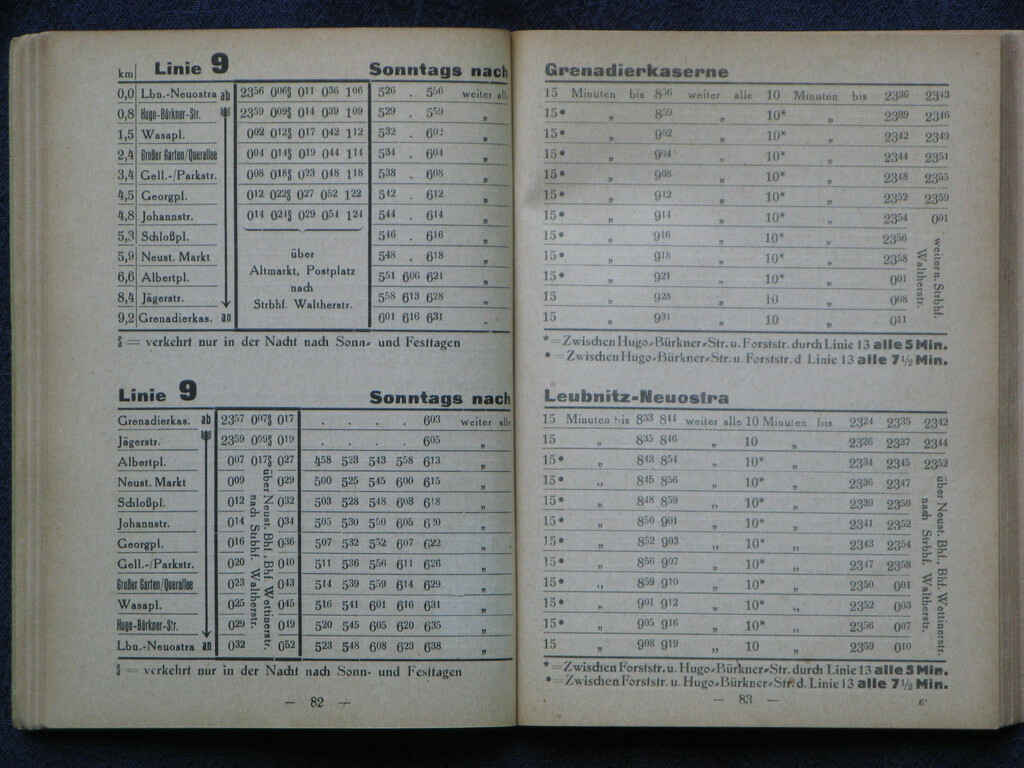

Wir beschließen den ersten Teil mit dem ältesten mir zur Verfügung stehenden Fahrplan der Linie 2 aus dem Jahre 1908.